News & Topics

T細胞補助刺激受容体CD28のミクロクラスターを発見 (斉藤教授らが Immunity に掲載)

理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター 斉藤隆グループディレクター(免疫学フロンティア研究センター教授)、同センター横須賀忠上級研究員らは、免疫シナプスを構成するシグナル伝達分子の集合体として、T細胞補助刺激受容体であるCD28のミクロクラスターを発見し、T細胞活性化の強弱を調節するメカニズムを明らかにしました。

<研究の背景と経緯>

獲得免疫系の司令塔として働くT細胞リンパ球(T細胞)は、T細胞受容体を介して、抗原提示細胞上の抗原を認識し、自らが活性化します。この際、T細胞と抗原提示細胞は接着し、その接着面には、お互いの細胞表面にある受容体や細胞内シグナル伝達分子が集まり、「免疫シナプス」を形成します。研究グループは、T細胞受容体を核として複数のシグナル伝達分子から構成される微小な集合体「ミクロクラスター」を発見し、これが、T細胞が抗原を認識し活性化シグナルを伝える“ユニット”であることを報告しました(Yokosuka et al., Nat. Immunol. 2005)。 CD28はT細胞の活性化に不可欠な補助刺激受容体として古くから知られており、CD28からのシグナルが欠如したT細胞は不応答(アナジー)に陥ってしまいます。しかし、CD28下流のシグナル伝達経路は、T細胞受容体下流と重複する分子が多く、いまだ混沌としています。

<本研究の内容>

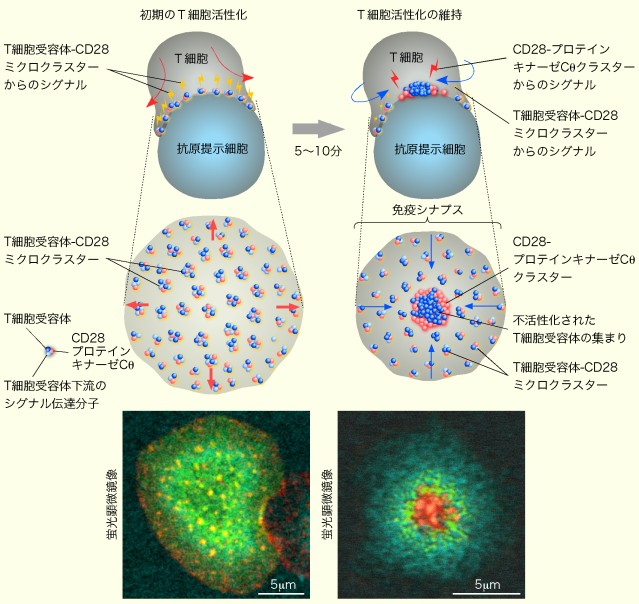

今回、研究グループは、T細胞の活性化を正に制御する補助刺激受容体CD28も、T細胞受容体と同じミクロクラスターに集合し、リン酸化酵素プロテインキナーゼCqを呼び寄せることで、T細胞の増殖とサイトカイン産生を劇的に増加させることを発見しました。また、T細胞と抗原提示細胞との接着が5~10分と進むにつれ、T細胞受容体は接着面の中心に集まり不活性化されますが、CD28とプロテインキナーゼCqはT細胞受容体から分離し、その周囲に輪状にとどまりながらT細胞の活性化を維持していることを明らかにしました。このことは、T細胞の活性化が、T細胞受容体—CD28—ミクロクラスターにより時間的かつ空間的に制御されていることを示唆しています。

<今後の展開>

T細胞の活性化異常が原因と考えられている、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患、リウマチなどの自己免疫疾患、臓器移植医療に対する免疫抑制剤、また、がん治療に対する免疫賦活剤など、新たな免疫治療への応用が期待されます。

図 T細胞受容体—CD28—ミクロクラスターモデルと蛍光顕微鏡像

Green fluorescence protein (GFP)で標識したプロテインキナーゼCq(緑)をT細胞に遺伝子導入後、抗原提示細胞に見立てた人工脂質膜上に落下させ、プロテインキナーゼCqとT細胞受容体(赤)と接着分子(水色)の挙動を共焦点レーザー顕微鏡にて観察した。接触直後、プロテインキナーゼCqを含むT細胞受容体のミクロクラスターの形成(緑+赤=黄色)がみられる(左写真)。

初期の接着から5~10分が経過すると、T細胞受容体は接着面の中央部に移動し、T細胞受容体下流のシグナル伝達分子は解離、沈静化へと進むが、CD28はT細胞受容体の周囲に輪状構造を構築し、プロテインキナーゼCqを留まらせることにより、T細胞の活性化を維持する(右図)。T細胞受容体は接着面の中央に移動し(赤)、その周囲を取り囲むようにプロテインキナーゼCq(緑)が輪状構造を形成する。接着分子はさらにその外側に位置している(水色)(右写真)。

<お問い合わせ先>

斉藤 隆(さいとう たかし)〒230-0045

神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目7-22

(独)理化学研究所 横浜研究所

免疫・アレルギー科学総合研究センター 免疫シグナル研究グループ

(免疫学フロンティア研究センター 免疫シグナル研究室)

Tel: 045-503-7095

saito@rcai.riken.jp